EuroNatur, Riverwatch, le WWF et GEOTA viennent de publier une nouvelle étude montrant l’ampleur de la pression dont font l’objet les rivières d’Europe.

C’est une véritable frénésie hydroélectrique qui sévit sur tout le continent européen.

Plus de 8 700 nouvelles centrales hydroélectriques sont prévues sur nos rivières, et l’on connaît tous les impacts dévastateurs de ces ouvrages sur la biodiversité et la société…

Les habitants et les rivières des Balkans sont les plus menacés.

Vous pouvez télécharger ici l’étude complète (en anglais) et le rapport de synthèse (en anglais également)

Egalement plus d’infos dans le communiqué de presse Euronatur/Riverwatch (traduit en français) ci-dessous :

Radolfzell, Vienne, 28 novembre 2019. Le premier inventaire paneuropéen des centrales hydroélectriques existantes et projetées montre l’immense pression exercée sur les rivières du continent. Outre les 21 387 centrales hydroélectriques existantes, 8 779 autres sont prévues, principalement dans les Alpes et les Balkans. Les rivières auparavant intactes – en particulier dans les Balkans – doivent être détruites. Plus du quart (2 500) de ces projets hydroélectriques sont situés dans des zones protégées, principalement dans des parcs nationaux et des sites Natura 2000.

© FLUVIUS, commandé par le WWF, Riverwatch, EuroNatur, GEOTA

© FLUVIUS, commandé par le WWF, Riverwatch, EuroNatur, GEOTA

Les rivières d’Europe sont minées ! La carte montre les centrales hydroélectriques existantes et prévues sur le continent. L’un des foyers géographiques: les Balkans.

Cette étude a été commandée par EuroNatur, Riverwatch, le WWF et GEOTA. Ses conclusions mettent en évidence l’échec des gouvernements, tant au sein de l’UE qu’à l’extérieur, à protéger les rivières et la biodiversité, et illustrent un mépris flagrant de la législation de l’UE en matière de protection de l’eau, en particulier de la directive-cadre sur l’eau.

«Nous sommes confrontés à la fin des rivières libres en Europe et à un effondrement de la biodiversité si nous n’arrêtons pas cette folie hydroélectrique. La Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen et les gouvernements nationaux doivent mettre fin à cette expansion. Avant tout, ils doivent mettre fin aux subventions à l’hydroélectricité et améliorer la protection des cours d’eau. Il est inacceptable que notre facture d’électricité finance les investisseurs dans l’énergie hydroélectrique et, partant, la destruction des bouées de sauvetage de l’Europe », déclare Ulrich Eichelmann de Riverwatch.

© Amel Emric

© Amel Emric

Petite centrale hydroélectrique d’Ugar en Bosnie-Herzégovine.

La plupart des centrales hydroélectriques prévues sont de petites centrales hydroélectriques, mais leurs dégâts sur la nature sont tout sauf minimes.

Sur cette rivière, le Huchen, une espèce en voie de disparition dans le monde entier, a perdu sa frayère.

«C’est dans les Balkans que le plus grand nombre de centrales hydroélectriques – plus de 3 000 – sont prévues. La plupart de ces rivières sont encore préservées, certaines même intactes. Elles constituent un trésor européen que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Nous exhortons l’Union européenne à prendre en compte ces développements dans les négociations d’adhésion et à insister sur le respect de la législation en matière de conservation de la nature. Dans les Balkans, les investissements dans le domaine de l’hydroélectricité sont excessifs, alors que le potentiel de l’énergie solaire – une source d’énergie véritablement renouvelable – reste largement inexploité », a déclaré Gabriel Schwaderer, directeur général d’EuroNatur.

Les barrages hydroélectriques détruisent les rivières et leurs environs et contribuent de manière substantielle à la perte de biodiversité. Ils interrompent le flux naturel du fleuve, bloquent la migration des poissons – affectant les stocks de poissons et la survie des espèces menacées – et interceptent les sédiments qui protègent les berges et les deltas des crues. Les communautés locales sont littéralement en train de dépérir.

En outre, plus de 90% des centrales hydroélectriques prévues ne produisent que de petites quantités d’électricité (moins de 10 MW), c’est-à-dire qu’il s’agit de «petites» centrales hydroélectriques qui causent de graves dommages à la nature et n’ont que peu d’avantages économiques.

© Amel Emric

© Amel Emric

Le barrage de Jadar en Bosnie-Herzégovine

Steven Weiss, Assoc. Univ.-Prof. Uni Graz souligne les effets dévastateurs de l’énergie hydroélectrique: «Sur la base des extrapolations d’une étude plus détaillée sur les Balkans, ainsi que de la liste rouge de l’UICN, nous pouvons prédire qu’au moins 20 et peut-être 30 espèces de poissons d’eau douce disparaîtraient si tous ces projets de centrales étaient réalisés. En outre, un pourcentage élevé (> 95%) de la faune piscicole du sud de l’Europe rejoindrait alors la liste des espèces menacées de l’UICN. Nous devons comprendre que la demande déjà élevée de ressources en eau, en particulier dans le sud de l’Europe, sera exacerbée par une telle exploitation hydroélectrique à grande échelle, ce qui résultera en une perte définitive de la biodiversité en eau douce.

Pour lutter contre cette perte de biodiversité en eau douce, nous demandons à tous les pays européens et à l’UE :

• un New Deal bleu pour les fleuves européens

• plus de subventions

• une meilleure protection des tronçons fluviaux précieux

• un nouveau programme paneuropéen de restauration des rivières

Contact information

Anja Arning

Head of Public Relations, Euronatur

E-mail: anja.arning(a)euronatur.org

Ulrich Eichelmann

CEO, Riverwatch

E-mail: ulrich.eichelmann(a)riverwatch.eu

ERN France

ERN France EDF

EDF R.Epple

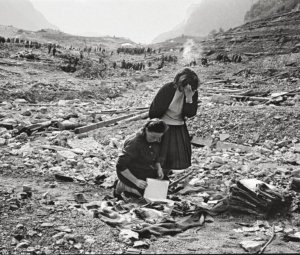

R.Epple Photo : Catastrophe du barrage de Vajont (Italie- 1963) – Photo d’archives

Photo : Catastrophe du barrage de Vajont (Italie- 1963) – Photo d’archives

© FLUVIUS, commandé par le WWF, Riverwatch, EuroNatur, GEOTA

© FLUVIUS, commandé par le WWF, Riverwatch, EuroNatur, GEOTA © Amel Emric

© Amel Emric © Amel Emric

© Amel Emric ERN France

ERN France ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others

ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others