Les États membres de l’UE ont déployé des efforts considérables pour améliorer la qualité de l’eau, en renforçant le traitement des eaux usées et en réduisant le ruissellement des polluants agricoles, selon le rapport de l’AEE intitulé «European waters — assessment of status and pressures 2018» (L’eau en Europe – évaluation de l’état et des pressions en 2018). Ils ont également pris des mesures pour rendre les obstacles franchissables par les poissons migrateurs et restaurer les écosystèmes aquatiques dégradés.

Selon ce rapport, alors que, dans la plupart des cas, les masses d’eau souterraine d’Europe, comme les aquifères, sont en bonne santé, 40 % seulement des lacs, rivières, estuaires et eaux côtières surveillés ont atteint au minimum un « bon » ou « très bon » état écologique tel que prévu par la directive-cadre sur l’eau de l’UE au cours de la période de surveillance allant de 2010 à 2015. La dernière évaluation de l’AEE en 2012 a révélé un niveau similaire de masses d’eau atteignant un « bon » ou « très bon » état écologique. L’évaluation de l’AEE a également porté sur l’état quantitatif et la surexploitation des eaux souterraines en Europe ainsi que sur l’état chimique global des masses d’eau.

Le rapport de l’AEE donne un bilan de santé actualisé de plus de 130 000 masses d’eau de surface et souterraines surveillées par les États membres de l’UE, sur la base des données recueillies et communiquées dans plus de 160 plans de gestion de district hydrographique couvrant la période 2010-2015.

« Grâce à la mise en œuvre de la législation européenne sur l’eau dans les États membres, la qualité de l’eau douce en Europe s’améliore progressivement, mais il reste encore beaucoup à faire avant que tous les lacs, rivières, eaux côtières et masses d’eau souterraine soient en bon état. La lutte contre la pollution due à l’agriculture, à l’industrie et aux ménages exige des efforts conjoints de l’ensemble des usagers de l’eau dans toute l’Europe », a déclaré Karmenu Vella, membre de la Commission européenne chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche.

« Nous devons redoubler d’efforts pour faire en sorte que nos eaux soient aussi propres et résilientes qu’elles devraient l’être – notre propre bien-être et la santé de nos écosystèmes aquatiques et marins vitaux en dépendent. C’est essentiel à la viabilité à long terme de nos eaux et à la réalisation de nos objectifs à long terme de bien vivre dans les limites de notre planète », a déclaré Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l’AEE.

Cette évaluation de l’état de l’eau en Europe est la deuxième publiée par l’AEE depuis 2012. Depuis lors, la connaissance des eaux européennes s’est considérablement développée, ce qui a permis de mieux comprendre leur état, les problèmes qui conduisent à ce qu’elles n’atteignent pas un » bon état » et les mesures mises en œuvre pour générer des améliorations. Le rapport de l’AEE complète un prochain rapport de la Commission européenne, qui évaluera dans quelle mesure les États membres se conforment à la directive-cadre sur l’eau. Cette directive définit un cadre pour l’évaluation, la gestion, la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau dans l’UE. Elle exige des États membres qu’ils élaborent un plan de gestion de district hydrographique (PGDH) ainsi qu’un programme de mesures visant à améliorer la qualité de l’eau.

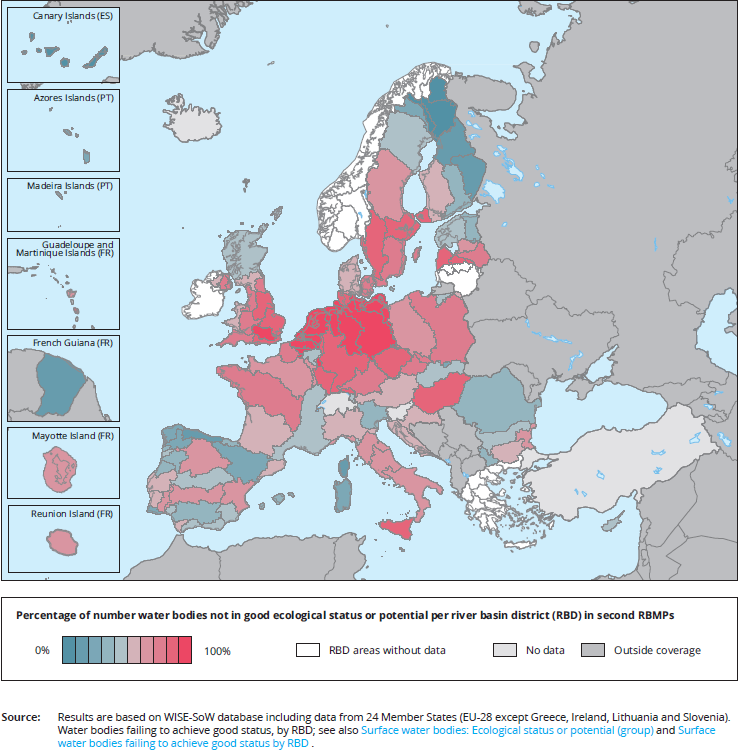

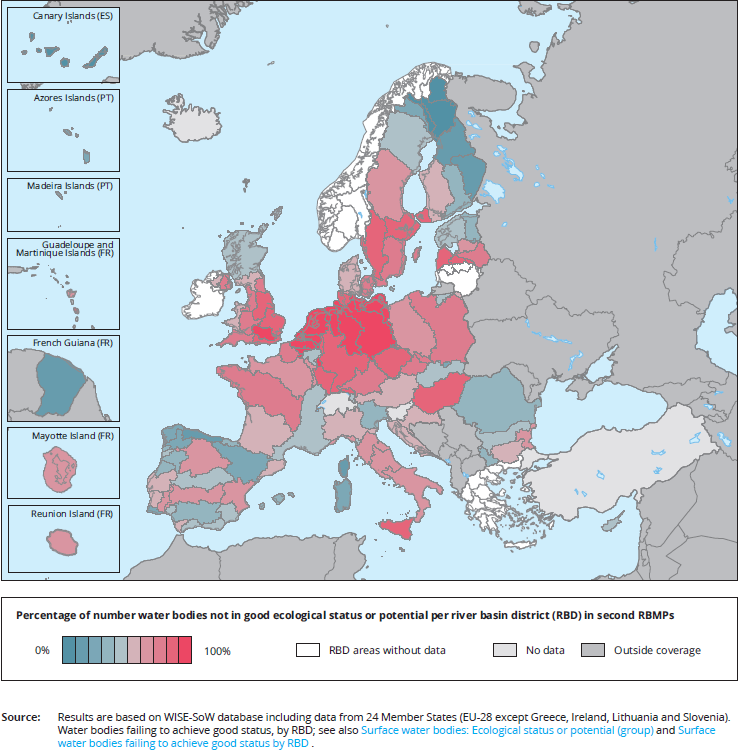

Pourcentage de masses d’eau de surface dont l’état écologique ou le potentiel écologique est inférieur à « bon » par district hydrographique

NOTE: pourcentage basé sur l’état écologique connu. La prudence est de mise lors de la comparaison des résultats entre les États membres, car les résultats peuvent être affectés de manière significative par la méthodologie appliquée par chaque État membre.

Autres conclusions essentielles

- Par rapport aux eaux de surface, les sources d’eau souterraine ont généralement le meilleur état. Un bon état chimique a été atteint pour 74 % de la zone des eaux souterraines, tandis qu’un bon état quantitatif a été atteint pour 89 % de la zone. Si les objectifs minimaux n’ont pas été atteints, c’est principalement en raison de la contamination des sites d’eau par les nitrates provenant des ruissellements agricoles, les intrusions salines et l’infiltration de produits chimiques dangereux provenant de sites contaminés (par exemple, de sites industriels, de zones minières ou de stockage de déchets).

- Le nord de la Scandinavie, le nord du Royaume-Uni (Écosse) et l’Estonie, ainsi que la Slovaquie, la Roumanie et plusieurs districts hydrographiques de la région méditerranéenne présentent une forte proportion de masses d’eau de surface en très bon ou bon état écologique. En revanche, de nombreux districts hydrographiques d’Europe centrale, où la densité de la population est plus élevée et l’agriculture plus intensive, présentent la plus forte proportion de masses d’eau n’atteignant pas un bon état écologique.

- 38 % seulement des lacs, rivières et autres masses d’eau de surface surveillés sont en bon état chimique, les concentrations de polluants ne dépassant pas les normes de qualité environnementale de l’UE.

- Dans la plupart des États membres, quelques substances sont responsables d’un état chimique médiocre, la plus courante étant le mercure. Autrefois largement utilisé dans les thermomètres, les piles et les peintures, le mercure est encore retrouvé dans des échantillons d’eau, suivi par le cadmium, qui est utilisé dans les engrais phosphatés et dans la production métallurgique.

- La directive-cadre sur l’eau et les PGDH ont considérablement amélioré la gestion de l’eau dans l’ensemble de l’UE. De nombreux États membres ont investi dans de meilleurs programmes de surveillance écologique et chimique, avec davantage de sites de surveillance, davantage d’éléments de qualité évalués et davantage de produits chimiques analysés. Cela a conduit à une disponibilité accrue des informations et à une bien meilleure compréhension de l’état et des pressions. La directive-cadre sur l’eau a également engendré un effort considérable de la part de tous les États membres de l’UE pour réduire les sources de pollution provenant de l’agriculture, de l’industrie et des ménages, et permettre un débit des cours d’eau plus naturel et l’élimination des obstacles à la migration des poissons, ce qui a entraîné des bénéfices pour la nature et une protection contre les inondations.

Objectif de l’UE en matière de qualité de l’eau

Atteindre un bon état implique le respect de certaines normes en matière d’écologie, de chimie et de quantité des eaux. L’état écologique est le meilleur indicateur global de la santé d’une masse d’eau. Il tient compte de l’impact qu’ont la pollution, la dégradation de l’habitat, le changement climatique et les autres pressions, comme le nombre de barrages construits par l’homme, sur la qualité de l’eau.

Les principales pressions qui entravent la réalisation des objectifs de l’UE sont, notamment, les obstacles tels que les barrages, les assèchements de terres et la canalisation, qui modifient le débit des rivières ou des cours d’eau ; la pollution de source diffuse comme le ruissellement agricole ; et la pollution ponctuelle comme le rejet des eaux usées des égouts. Les principales incidences sur les masses d’eau de surface résultent de l’enrichissement en éléments nutritifs, de la pollution chimique et de la modification des habitats en raison de changements morphologiques.

Le suivi et le rapportage sont les principaux outils utilisés pour classer la santé des eaux de l’UE. Les États membres de l’UE définissent l’état des eaux de surface sur une échelle allant de très bon, bon et moyen à médiocre et mauvais, et ils classent les eaux souterraines en deux catégories, bonnes ou médiocres. Le suivi a pour but de suivre l’efficacité des mesures visant à assainir les masses d’eau et à atteindre l’objectif de « bon état » de l’UE.

Les États membres de l’UE en sont actuellement à leur deuxième cycle de suivi et de rapportage (2015-2021) au titre de la directive-cadre sur l’eau de l’UE. Ce cycle comprend 89 000 rivières, 18 000 lacs, 13 000 sites d’eaux souterraines et 3 600 eaux côtières et estuariennes. Les rapportages de la Grèce, de l’Irlande, de la Lituanie et de certaines régions d’Espagne n’ont pas pu être inclus dans ce rapport. »

ERN France

ERN France ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others

ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others