La France vient de traverser cet hiver un nouvel épisode de crues. A la mi-février, de nombreuses personnes avaient encore leurs maisons soit inondées, soit inhabitables avec dans de nombreux endroits une décrue très lente avec en plus par endroit des chutes de neige et un froid très vif.

Mais que s’est-il passé exactement en janvier et début février 2018 ? Hormis sur le pourtour méditerranéen, la Corse, la Bretagne et les Pays de la Loire, les mois de décembre et janvier 2018 ont été exceptionnellement pluvieux sur la majeure partie du pays. Les records de pluviométrie de 1981/1982 et 1993/1994 sur la même période ont parfois été battus, dans l’Est de la France notamment.

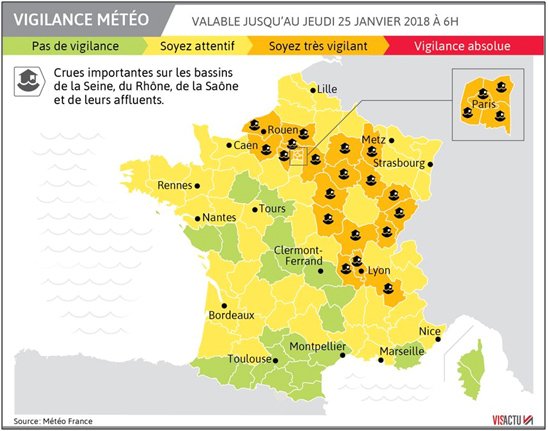

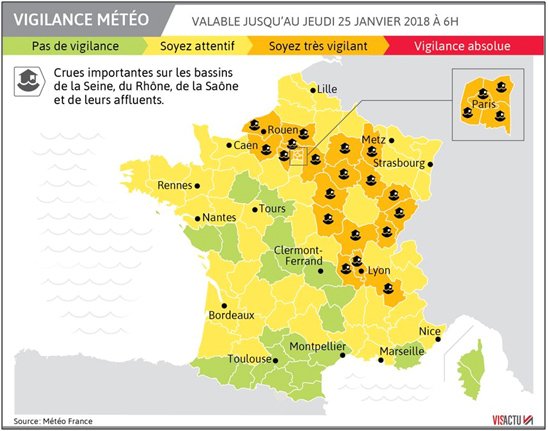

Avec une pluviométrie exceptionnelle et des sols saturés d’eau, pas étonnant que de nombreux cours d’eau aient débordés. Le 24 janvier, le pic de la crue du Doubs et de la Loue étaient atteints à Besançon. Cette onde de crue qui a touché l’ensemble du bassin du Doubs aura des répercussions sur l’aval, sur la Saône notamment, jusqu’à la fin du mois de janvier. Le 25 janvier, 23 départements étaient en vigilance orange inondation avec des crues importantes effectives ou annoncées sur les bassins de la Seine, du Rhône, de la Saône et de leurs affluents.

A la même période, en Ile-de-France, une importante et durable crue de la Marne avait initialement inondé plusieurs communes et nécessité des évacuations. D’autres cours d’eau ont ensuite à leur tour débordé en Ile de France, comme par exemple l’Yerres dans l’Essonne, ce qui a affecté durement certaines communes comme Villeneuve-Saint-Georges dans le Val de Marne.

Le pic de la crue de la Seine a été atteint à Paris le lundi 29 janvier avec 5,86 m au Pont d’Austerlitz, soit une hauteur légèrement en deçà de juin 2016. L’onde de crue de la Seine s’est ensuite propagée à la Normandie, les inondations étant accentuées par l’influence des marées venant aggraver la montée des eaux.

Autre facteur qui est venu compliquer la situation, les quatre lacs réservoirs situés aux amonts de la Seine, de l’Aube, de la Marne et de l’Yonne (ouvrages gérés par l’EPTB Seine-Grands-Lacs), étaient, à la fin de la crue francilienne, presque tous pleins, certains ayant même fortement entamé leur capacité de réserve. Si la décrue ne s’était pas amorcée, ils auraient été incapables de retenir davantage d’eau et permettre d’écrêter les crues.

Même s’il est quelque peu prématuré de vouloir dresser un bilan de ces épisodes de crues ayant affecté près de 25 départements sur différents bassins, le samedi 3 février, le ministère de l’intérieur estimait déjà à 17 000 le nombre de personnes touchées directement par les inondations. Et pourtant, il ne s’est agi que d’une crue « moyenne », inférieure dans bien des endroits à celles de 2016 et pour Paris, sans comparaison possible avec la crue centenale de 1910.

Et juste avant la venue du Président de la République à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne) le mercredi 14 février, la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle s’est réunie en procédure accélérée, sous l’égide du ministère de l’Intérieur et ce sont quelque 275 communes qui vont être reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite des crues.

Que doit-on conclure de cet événement récent qui a mis les nerfs de dizaines de milliers de personnes à rude épreuve ? Après les épisodes des crues du printemps 2016, ces nouvelles inondations constituent en quelque sorte une seconde sévère piqûre de rappel, montrant notre vulnérabilité collective et notre difficulté à vivre AVEC les fleuves, à proximité de rivières, qui, du fait d’un contexte météorologique particulier, peuvent devenir des menaces. Cela apporte aussi, une fois de plus, la preuve de nombreuses erreurs commises par le passé, en commençant par des permissions de construire habitations ou entreprises dans des zones que l’on savait être inondables, y compris justement en cas de crues moyennes.

Surtout, ces nouvelles crues – conséquentes par ses effets mais pas exceptionnelles non plus par leur ampleur – posent la question des solutions à mettre en œuvre pour se prémunir contre le risque inondation. Outre la nécessité impérative de ne plus construire en zones inondables, cela met à nouveau à l’ordre du jour certaines « solutions » possibles : les ZEC (zones d’expansion de crues) et opérations de restauration des lits de cours d’eau ou la reconnexion du fleuve avec ses zones humides annexes, véritables « zones tampons » régulatrices, pour permettre en cas de montée des eaux, de ralentir et « écrêter » naturellement les crues tout en favorisant le maintien de zones humides, bénéfiques sur plusieurs plans.

L’idée de rendre leur liberté aux fleuves fait son chemin dans les esprits et de plus en plus de gestionnaires publics envisagent ces « solutions fondées sur la nature » comme de nécessaires mesures complémentaires aux ouvrages « en dur » et systèmes d’endiguement existants qui montrent année après année leurs limites. Et sous la fréquence accrue de phénomène météorologiques de plus en plus intenses et destructeurs, les mentalités semblent évoluer pour de bon. La preuve : le 14 février, Emmanuel Macron s’est rendu à Villeneuve Saint-Georges où il a notamment échangé, dans le quartier Blandin, avec les acteurs du projet de « renaturation de l’Yerres ». Cela semble une reconnaissance implicite que les alternatives naturelles sont entendues au plus haut sommet de l’Etat.

> Pour aller plus loin :

Photos : ERN

© ERN

© ERN ERN France

ERN France ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others

ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others